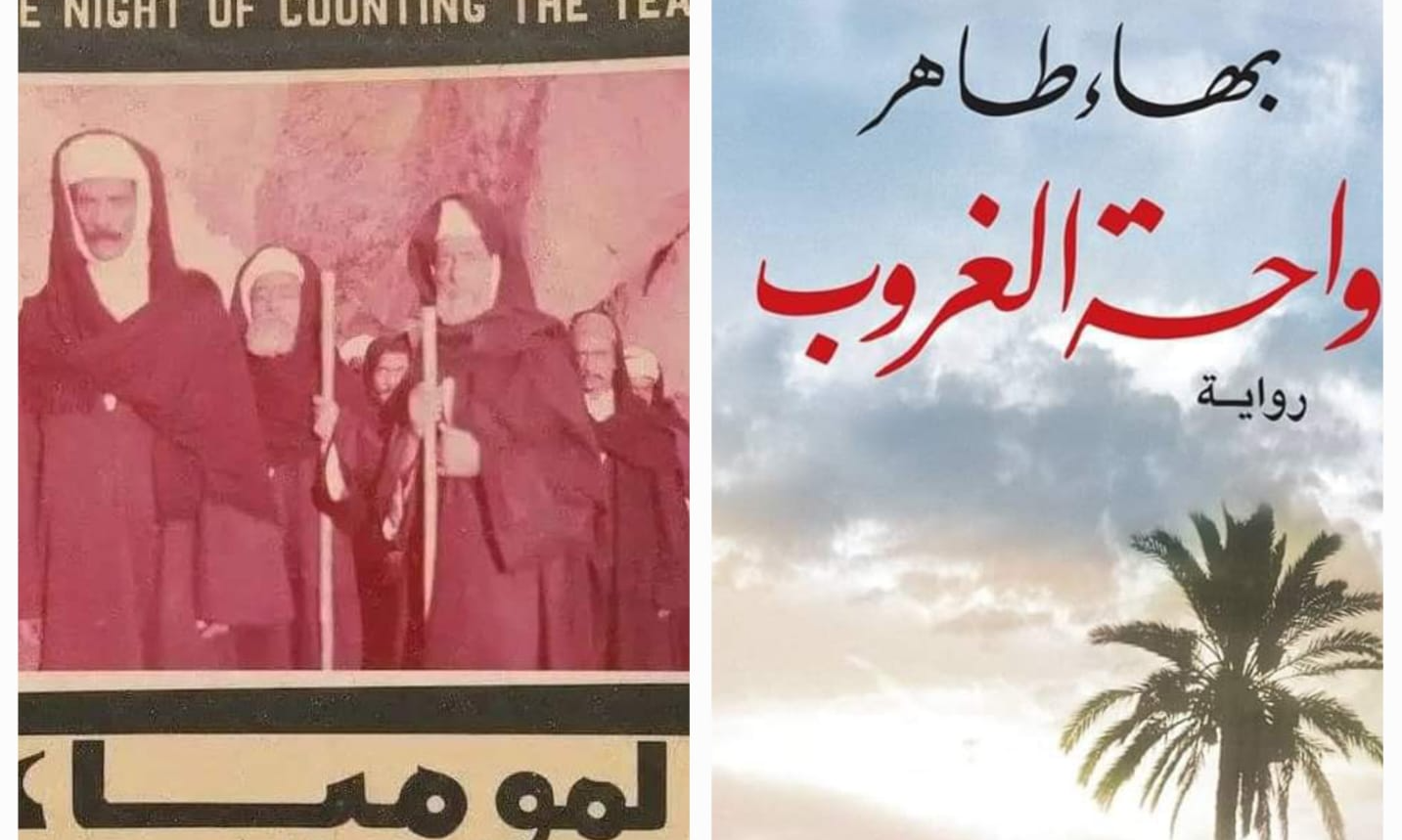

عند قراءتي لرواية "واحة الغروب" للمبدع الراحل بهاء طاهر والغوص في أحداثها، ذكرتني بتحفة "المومياء" للراحل شادي عبد السلام رغم عدم تطابقها وأحداثه، بل هناك فرق شاسع بين الاثنين.

لكن ما شدني، وما أحالني، وما دفعني بقوة لاستحضار المومياء من خلالها، هو اكتشافي لذلك العنصر المشترك الذي شيد جسرا متينا بين الاثنين، ليترك القارئ والمشاهد يعبر بينهما بسهولة، الصمت، نعم هو عنصر الصمت، تلك الأيقونة التي أعطت للنص وللصورة رمزا دلاليا يصل بك وبدون مقاومة إلى شواطئ الرؤى المتحكمة في سيرورة أحداث الرواية والفيلم معا.

إلا أن التقارب الحاصل في بعض العناصر المكونة للاثنين، كالمكان مثلا - علما أن أحداث الرواية تدور في واحة سيوة وهي واحة وسط الصحراء، وأحداث الفيلم تدور في وادي الملوك بالجبال، والمكانان مقفران بعيدان عن المدنية والتحضر، وبالتالي عن الضوضاء والصخب - أو كالجو العام للرواية والفيلم، الذي يتغلغل داخل الحفريات والآثار الفرعونية، بالإضافة إلى الزمن التاريخي الذي جمع كل هذه الأحداث -القرن الثامن عشر بالنسبة للفيلم والقرن التاسع عشر بالنسبة للرواية- هذا التقارب أسس لعوامل اجتمعت لتفرض إيقاعا واحدا ووحيدا يتحكم في مسارها وبالتالي يفرض على المخرج والكاتب التعامل مع الصمت كخلفية للصورة وللكلمة، خلفية صادقة وواقعية وطبيعية.

لعب الصمت دورا كبيرا في معالجة أفكار فيلم "المومياء"، وحاصرها معتمدا على البنية الذهنية للمُشاهد، فكون حدودا محايدة في عمق الصورة، ليسهل عبورها وتجاوزها للمرور إلى زمن آخر منفتح على حكايا تاريخية مزجت بين الأسطورة الفرعونية والعالم الواقعي بصراعاته الدامية وهواجسه الذاتية، ليصبح الفيلم أنموذجا لانعكاسات الوعي الإبداعي والمستقل لمخرج خبر مكنونات الفراعنة وأساطيرهم، واستغلها كمادة قابلة للانصهار داخل الصورة السينمائية، يعتبر فيلم "المومياء" المحطة النهائية التي توقف بها قطار شادي عبد السلام بعد إخراجه لبعض الأفلام القصيرة التي نهلت مواضيعها من التراث المصري القديم ونذكر منها على سبيل المثال(كرسي توت عنخ آمون الذهبي ،الأهرامات، وفيلم عن رع مسيس الثاني…).

كلما أوغلنا في عمق أحداث الفيلم واجهتنا وحدات منظمة لامتناهية من الصمت، ذاك الذي يختلف باختلاف المواقف والأحداث، إذ حاول المخرج استخدامه بقوة كعنصر مكمل للصورة، وأراد من خلاله نقل الحالة العامة التي يعيشها شخوص الشريط وعكسها على المتخيل الذهني للمتلقي بأحاسيسها وسلوكاتها الإنسانية المختلفة.

كما أن مظاهر الصمت في الفيلم خضعت لمساطر صارمة تعامل معها المخرج حسب المنطق وواقع الأحداث، فوضع المشاهد من خلالها داخل الحدث ليشعره بمشاركته في بناء وصقل بلاغة اللغة السينمائية المؤسسة له، فعدم استخدام الموسيقى وخاصة في المشاهد القوية، خدم المتلقي وأعطاه حيزا مهما للتفكير في مجريات الأحداث وتوجيه كل حواسه إلى الصورة وتحليلها تحليلا دقيقا ومعمقا، وهذا ما شعرت به شخصيا من بداية الفيلم إلى آخره، إذ تحررت وبشكل مطلق من تشتت الحواس، لتتوحد كلها في سبيل ترتيب العناصر المكونة للصورة، وتفكيك معادلاتها ودلالاتها الرمزية باسترخاء تام وأريحية بالغة دون الخضوع لعناصر أخرى قد تكون مصدر تشويش أو إزعاج.

مشاهد الفيلم تأرجحت بين مشاهد متنوعة ومتعددة فتارة انتقامية، وتارة عاطفية، وتارة أخرى حوارية... وقد رافقت كل هذه المشاهد خلفية صوتية واحدة لكنها متباينة في الآن نفسه، تتفاوت بتفاوت المستويات الإيقاعية للمشهد، خلفية مبنية على عنصر واحد هو الصمت، والصمت كما نعرف لا يتغير وليست له إيقاعات يمكن التعامل معها، فالصمت هو الصمت، لكن شادي عبد السلام تعامل معه كنوتة موسيقية بإيقاعاتها المتعددة وسلالمها المتنوعة، وكسر بذلك الخاصية المرافقة له ومنحه دور البطولة في الفيلم.

تفوق المخرج في توجيهنا نحن الجمهور إلى غايته، برؤيته المتميزة سواء عبر الأحداث والمواقف المتشابكة بإتقان، أو عبر قولبة هذه الأحداث والمواقف في وعاء فني احترافي وتصديره مباشرة إلينا بدون فوضى أو تعقيد. فكان البناء الدرامي للفيلم متناسقا ومتوازنا ومستوفيا لجميع الشروط والعناصر الضرورية لصناعة فيلم متميز، أصبح من أفضل الأفلام العالمية رغم مرور أكثر من أربعين عاما على إنتاجه. فتكثيف الصمت في الفيلم بجرعات متفاوتة كشف لنا عن وعي المخرج الفني وعدم ارتجاله العشوائي، إذ استخدمه للضرورة دون أن يكون حائلا سلبيا بين أذن المتفرج وعينه، إلا أن بعض المشاهد كانت تستلزم إضافة عنصر آخر حتى يتم التماهي معها بقوة، فوفق المخرج في ذلك أيضا عبر إضافة عنصر الرياح كترنيمات مساعدة انسجمت مع الصمت السرمدي، لتعزف لنا لحنا منفردا وتجسد لنا ملامح المكان بوضوح تام، وتنقل لنا أجواءه الموحشة وجباله المقفرة، إضافة كانت لابد منها حتى تساعدنا على هضم الصورة والتفاعل معها.